出身广州望族,是卫斯理学院高材生、哈佛建筑系研究生,亦是那个在垃圾场为丈夫找到奇迹选址的“无名英雄”。

一位优雅的女士靠在沙发边,侧身翻看着一叠图纸,光线从客厅落地窗斜斜照进来,勾出她额角几缕银白的发。茶几上放着几页潦草的草图,是她先生——贝聿铭——昨夜未眠画下的修改稿。

这是1980年代一个普通的清晨,在贝氏家中,这样的场景早已习以为常。

她不是设计师,却参与了无数作品的诞生;她几乎不出现在镜头里,也从未在领奖台上站过一秒,但在贝聿铭之后的漫长岁月里,这位温和又坚定的女性,是他人生最坚实的构造支柱。

她叫卢爱玲,原名卢淑华,很多人并不熟悉她的名字。

不久前,我采访了贝聿铭的儿子贝礼中(父亲是贝聿铭,母亲被忽略)。他在采访中提起自己的母亲:“我母亲是一个被遗忘的人,但她对父亲的成功至关重要。”他把“至关重要”这个词的英文重复了两遍。”

那一瞬间,我意识到,在那段横跨世纪、波澜壮阔的建筑传奇背后,还藏着另一个长期被忽视的名字。

然而,受限于采访篇幅,卢爱玲的故事在专访中未能展开太多。

于是有了这篇文章。我们试图从她走入公众视野的零星记录中,重新拼起她的人生剪影:出身广州望族,是卫斯理学院高材生、哈佛建筑系研究生,亦是那个建筑传奇背后默默撑起一片天的“无名英雄”。

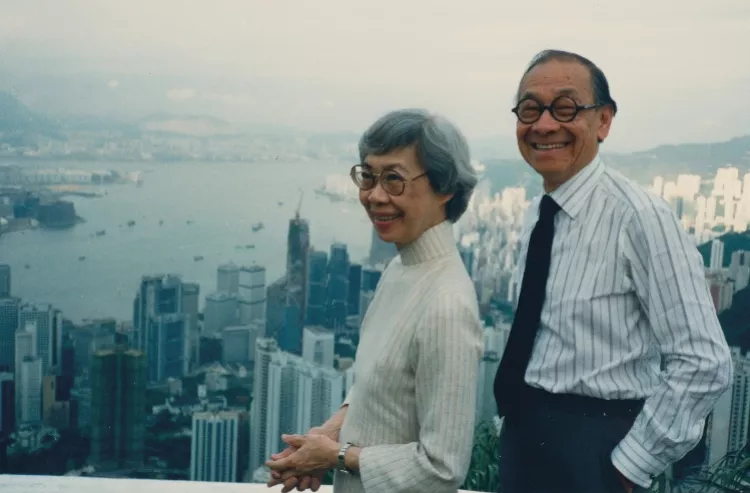

无论是婚姻起点的并肩求学,还是建筑困境中的共度风雨,抑或晚年故土重游的温情相守,卢爱玲始终以一种沉静而坚韧的方式,将自己的人生深深嵌入丈夫的世界之中。

她或许是被历史忽略的一人,但她用一生写就了一个关于信任、牺牲与成全的动人注脚。

出身名门的她

不止是美丽与优雅

1938年夏天,纽约中央车站。19岁的卢爱玲刚抵达美国,准备去波士顿卫斯理学院报到。她拎着行李站在候车厅里,眼神沉静,气质清雅。

那一天下午, 25岁的贝聿铭在纽约参加朋友聚会,顺道去火车站接一位同乡。熙攘人群中,他的目光一瞬间定格在她身上。

彼时的卢爱玲正要去波士顿卫斯理学院报到,面对贝聿铭主动提出开车送行,她礼貌而坚定地谢绝。

谁知“天公作美”,卢爱玲乘坐的列车因飓风延迟,贝聿铭兴奋至极,几乎是跳上了整辆火车逐节寻找。最终在一个角落,他找到了她,两人于异国他乡的列车上展开了第一次真正的长谈。

他们很快相识、相知、相爱。这段感情并非仓促之举。卢爱玲提出,必须等她完成学业后才可谈婚论嫁,贝聿铭则为追随她而转入麻省理工学院修读建筑学。

用现代人的眼光来打量,即便不结婚,卢爱玲的家世与履历也足以成就一位独立女性的典范。

她出生于1919年,祖籍广东东莞虎门,出身广州望族,祖上卢礼屏以仗义疏财、扶危济困闻名。慈禧太后曾亲笔为其赐匾“福善修仁”。

位于村头社区的礼屏公祠

她的父亲卢宝贤,是麻省理工学院毕业的工程师,在当时的华侨社群中颇具声望。母亲则出自清末官宦世家,外祖父是晚清最后一任驻美公使。

在这样的家庭中长大,她既接受了中华家教的熏陶,也很早就展露出自由与艺术气质的结合体。她是少数进入哈佛大学建筑研究生院深造的华人女性之一,师从现代建筑大师马塞尔·布劳耶。

在那个女性学术之路尚不通畅的年代,她已经是走在前列的先行者。

但命运似乎另有安排,一场车站邂逅,最终让她的人生写入了另一位建筑师的传奇中。

“图书馆风暴”

她是他唯一的锚点

1942年6月20日,波士顿初夏。

卢爱玲刚刚从卫斯理学院毕业五天,便在纽约的水上公寓举行了婚礼。她身穿白色礼服,轻轻吐舌头扮鬼脸,这一幕刚好被镜头捕捉到。

刚结婚时,卢爱玲并没有立刻中断自己的事业。她仍在哈佛深造,继续景观建筑方向的课程。

但随着长子贝定中的出生,家庭琐碎让她不得不选择退学,回归家庭。

但她并未从知识体系中完全抽身,而是将自己的才华,转化为丈夫事业的滋养,坚定地与贝聿铭在一场场风雨中共进退。

1963年,美国总统肯尼迪遇刺后,遗孀杰奎琳决定修建一座总统图书馆以资纪念。这场项目竞标吸引了无数世界级建筑师,但最终中标者,是彼时刚成立自己建筑公司不久的贝聿铭。

据说,是卢爱玲敏锐察觉到杰奎琳对于细节与环境氛围的重视,她建议重新布置事务所:温暖的灯光、整洁的陈设、杰奎琳最爱的鲜花——让来访者感受到诚意与审美,留下了深刻印象。这一举措,成了贝聿铭胜出的关键一招。

然而这份胜利只是开始,真正的考验接踵而至。项目选址多次遭到否决,设计风格受到猛烈抨击,预算超支、政治事件、公众游行、媒体攻击,几乎将整个计划逼入绝境。

贝聿铭陷入深深的自我怀疑,每晚疲惫归家,脚步沉重,神情黯淡。卢爱玲心疼无比,她在回忆里说到:“从他每晚回家开门的样子,我就能知道他有多累……他拖曳着脚步,对他来说,那么多人反对他的建筑让他非常不好受。”

她做饭、安抚、陪伴他散步,更主动跑遍各地寻找新地址。

直到某日,她风尘仆仆地推门而入:“我找到了一个填埋场,地势开阔,交通便利......你不是最擅长把废墟变成经典吗?”

肯尼迪总统图书馆暨博物馆

她的坚持与判断,最终帮助项目重新启动。

15年后,这座图书馆落成,美国媒体称其为“为纪念肯尼迪而生的奇迹”。但贝聿铭只说:“把掌声留给我的夫人,没有她,这座图书馆根本立不起来。”

是家庭的核心

是一生的风景

卢爱玲的协助不止于此。

在贝聿铭职业生涯的诸多关键节点,她总在背后托举——无论是汉考克大厦玻璃幕墙事故后的公关危机,还是回国无门的外交交涉,卢爱玲都亲自出面。

她曾一人拜访教授为丈夫据理力争;她也曾在面对美建协拒绝贝聿铭回国时,独自登门游说;她为贝聿铭争回了应得的荣誉,也为他争取了重返中国的机会。

贝氏一家

在家中,她也是一位无比称职的母亲。

四个子女中,三子皆为哈佛毕业,女儿毕业于哥伦比亚法学院。她培养孩子自信、自律,以身作则,使孩子们从小受到艺术熏陶。

她还努力为家营造浓厚中国氛围:年节必贴窗花、做家乡菜、缝制长袍,还让人从国内寄来京剧唱片与古籍线装书。是她让异国的家,有了故土的温度。

她做得一手精致法餐,是全家人团聚时最念念不忘的味道;她也从不在丈夫面前提及自己的辛劳,只说:“贝先生是我的,建筑是他自己的。”

贝氏一家

晚年,贝聿铭设计苏州博物馆时已90岁高龄,卢爱玲一路陪伴,陪他看山水,访园林,熬长夜,走田野。

在儿子贝礼中的回忆里:“我父亲非常钦佩我母亲的判断力,他觉得自己很幸运能够得到这样的支持,她相信她所做的一切,在他需要的时候,从来都是竭尽全力。”

这一生,她不曾在聚光灯下独白,却以全部生命的温柔与果敢,成就了丈夫的舞台。

卢爱玲,是那个为爱发光的人,也是无数女性的缩影——她们用安静却坚定的方式,参与时代,改变世界。

责任编辑:admin