从北京乘坐大巴三个小时,穿过重重山脉,路过一个个施工现场,可以到达河北保定涞水县的一家青年养老院。工作日的下午,大家正忙着打枣,赶在蝇虫到来之前将枣子塞进兜里。

这是一间举全村之力建设起来的青年养老院,聚集了被裁职员、身心灵从业者、返乡创业青年、离家出走的富二代,共同的特性是对既定轨道上的工作生活不满或无望,打算在城市后方建造一个理想国。

从2024年4月起,青年养老院在全国各地野蛮生长起来,遍及云南、重庆、郑州、佛山、合肥等地。它们拥有几乎雷同的配置:几把露营的折叠椅张罗在院子里的泳池边;白色横幅上印着黑色的“青年养老院”字样——“养”字一定得是繁体字;英文标语写着“please lie down”,请躺平。

观野开业几个月来,凭借社交网络上打出的知名度,陆续有人慕名寻来:自媒体博主上传入住体验,出版社想合作出书,国内外媒体关注报道——和南方周末记者坐同一辆大巴前来的,还有一位德国媒体的记者。

经营者们很清楚青年养老院面对的非议,强调这只是一种“新型的民宿产品形态”,养老一词是象征性的,“代表着对内心平静和宁静生活方式的追求,超越了年龄的界限”。

8月的一个下午,大巴停在了一栋刚刚翻新过的小平房前,看上去就像普通农家的自住房。两位工作人员蹦蹦跳跳地上前迎接,没有自我介绍,没有当场查验身份证,也没有“你来自哪里?做什么职业?”的询问,只是简单地交换了昵称后,她们招呼,“走,进屋看看!”

观野共有十套院子,目前有七套已完成装修,投入使用。图为八号院,配有泳池、烧烤架等设施。(受访者供图)

“活得自私点”

车在通往村子的临时土路上剧烈颠簸。整个村毗邻拒马河而建,位于野三坡风景名胜区内,村里的主路曾被打造成一条五百米长的民宿街,但在2023年的河北洪灾中遭到损毁。街道两旁零星开着几家民宿、农家乐和超市,到处都在施工重建。

观野是由民宿改建而成的。创始人李冰心是本地村民,2018年回乡创业,曾在民宿街上开过写生基地和民宿小院,都在洪灾中受损严重。他和朋友将民宿重新装修,转型成如今的青年养老院,一共6位主理人共同经营。

入住之前,住客需要填写一份调查问卷。发给南方周末记者的这份问卷里,有关于性格、作息、体能、职业、兴趣爱好等提问。虽然在“忌口”一栏填写了“不能吃辣”,但入住几天的菜谱并没有明显的调整。

青年养老院通常服务于年轻人觉察自我、身心疗愈的需求。在观野青年养老院,住客和义工坐在院子里进行晨间冥想。(南方周末记者 陈荃新 摄)

筛选住客是诸多青年养老院的标准配置。位于云南西双版纳的一家青年养老院拒绝45岁以上或者没工作过的住客,浙江湖州的一家青年养老院则写明,“拖家带口的不行,摆烂的人不行,性格不合、没边界感还有矫情公主病的,那肯定也不行。”

“你们过来就是陪我们玩的,不是我们来服务你们的,符合要求才会成为我们的客人。”观野的主理人之一大毛解释。

她说起第一批住客的入住经历,他们到达火车站时已经是晚上,“我对他们说,只要你们能在火车站抓到我们,那么回去后迎接你们的是准备好的夜宵;如果没能抓到我们,那么你们只能在火车站附近过夜咯。”大毛说话时尾调微微上扬,肉嘟嘟的脸上浮现笑意,常让人分不清是不是说笑。

亲近大自然,是年轻人住进青年养老院的诉求之一。图为观野开展的上山捡柴活动。(受访者供图)

郑凡缔和是朋友一起从河北省张家口市开车过来的。来青年养老院之前,她已经在家待业两年。被问及在做什么工作时,她笑眯眯地回答:“啃老!”两个小时后,她紧锁眉头对南方周末记者说,“我现在找不到一件有价值感的事情。”

在为期两年的“啃老工作”之前,郑凡缔过的是循规蹈矩的小镇做题家生活。她本科在一所理工大学学化学,她事先不了解、事后也不喜欢,专业是爸爸选的。后来出国留学,毕业后加入了考公的洪流。备考一年后,郑凡缔在面试中落败。

考公失败后,她想开一家服装买手店,写了一份一万多字的商业计划书,向做生意的爸爸展示,试图争取到一笔30万元的启动资金。爸爸看完后一票否决,“我不怕你把这点钱赔了,我怕你赔的是你的时间。”

郑凡缔把过去两年的空档期称为“探索自己的过程”,“我在用排除法,更明确我这一生能干什么,想干什么。”面对父母的付出,她一边愧疚,一边劝慰自己,“活得自私点”。

来到这里的人,无论义工还是住客,女性都占绝大多数,义工叶子笑称,“这里的性别比是8:1:1”。这些女孩的人生轨迹有着相似的版本:成长于疏离又拉扯的原生家庭,按部就班地升学求职,走入社会后,却怅然若失地发现,不知道自己真正是谁,想要什么。

试图回答这道难解的题时,青年养老院成了一个落脚点。

叶子想做自媒体博主,尚未发布的第一支vlog记录了她离职的全过程。她在河北一家国企做了两年财务,留着齐肩长发,戴着无框眼镜,坐在堆着一摞摞文件的工位前,过着一眼望到头的生活。一次深夜加班,她意识到,自己不愿意人到中年仍为了房贷每天加班,于是在2022年底加入鹤岗的买房热潮,花2.4万元买下了一套小户型。2024年5月,她理了美式圆寸,决心裸辞。

辞职后,她先是去了山东学木工,培训两个月后获得职业技能证书。回鹤岗亲自装修之前,她要在京津冀地区找个不花钱的地方待着,顺便磨练木工手艺,于是来到观野做义工,打工换宿。练手艺的设想却没能实现,在这里,她主要负责打扫公共区域。

“很多人就麻木、痛苦地将就着生活,没法听从自己的内心。”叶子不愿按照既定的模版生活,“我夺回自己生活和人生的第一步,就是要按我的想法,做一间我自己的房子。”

不过,长远来看,究竟如何实现人生价值,叶子还在摸索。在她看来,自媒体只能是副业,木工仍停留在爱好阶段。她想找一位装修师父跟着干活,但在工地上做工会不会和在办公室做财务一样枯燥,她也不知道。

得知南方周末记者是英语专业出身之后,叶子从此转成了英语交流。“我想多练练英语,”她说,“之后我也想试着做跨境电商业务。”

她已经预想了最坏的结果:兜里只剩下8000块钱。“这就是我回家的路费。房子该卖的卖,我的这场冒险,就到此为止吧。”

青年养老院的一顿晚餐,由义工制作。(南方周末记者 陈荃新 摄)

活动取消了

如果你习惯了大城市的准时,那么刚入住时,会深深困惑于这里的时间表。活动临时举办、临时取消,一切充满了临时感。

南方周末记者入住观野后的第一晚,大毛临时计划了一场活动:第二天早上7点集合,去村里的龙王庙冥想。次日7点,院子门口空无一人。8点早饭时,南方周末记者才得知,活动取消了,因为大家都没起床。

入住几天后就会习得经验:准点的活动只有一日三餐,这也是为数不多能见到大部分住客的场景。活动取消的其他原因或客观或主观,比如停电、起不来床,但最主要的还是没人报名。

几天前,一场大雨导致青年养老院的Wi-Fi信号受损,想用电脑上网,需要手机开热点。停电了,大家就出门采花;停网了,大家凑合着用一部手机开热点,窝在客厅看电视。

大家似乎也享用着这种大城市没有的玩世不恭。在青年养老院的活动表中,免费活动有37个,收费活动28个。有些活动的名称令人费解,比如“一切都是浮云(云之村)”,实际上就是找个地方看云;“山村抓鬼”,类似于在山村里玩捉迷藏。

青年养老院的一项活动,大家在菜地里掰玉米。(南方周末记者 陈荃新 摄)

这天下午,大家临时提议,去隔壁村的麦田里拍照。如果这是游戏里的一项任务,那么纵使这是一个新手,也没见过装备如此豪华,行为又如此荒诞的玩家:一辆仪表盘玻璃罩已经碎成渣的摩托车领着凯迪拉克开路,两辆电瓶车骑在中间,最后三轮车殿后。

开出去十分钟后,三轮车的电量就报警了。叶子是本次的三轮车驾驶员,她召唤大家靠边停车等待。大家无所事事,叶子坐在电瓶车上,单腿撑地,压低鸭舌帽沿,面朝夕阳,拍下几张潇洒的照片;郑凡缔和朋友也在公路中间和路边的防护栏上不停寻找机位、调整姿势,互相拍照“出片”。

过一会儿,轿车开回来救驾了。在狭长的村路中让车许久、终于驶进麦田后,一个女生大叫起来,说自己包落在了三轮车上。又是一番商讨,一辆电瓶车被遣返取包,叶子望着远去的电瓶车大喊,“顺便帮我把三轮车钥匙拔了吧!”

最终,大家在名为打卡景点“S弯”、实则一条布满泥泞水坑的小道上撑起笑脸,拍了合照,打道回府。回去路上,那辆摩托车也终究在村口没了油,住客只能推着它走回去。

在这里,停电、没电之类的事件几乎让人习以为常。就在不久前,四个女孩去附近的峡谷拍照,回程中途电瓶车也没电了。附近的施工队伸出援手,帮她们在电线杆上取电充电。等待期间,天色渐暗,有人提议一起冥想。据她们说,四个人盘腿坐在土堆上,伴着工地的轰鸣声冥想了20分钟。

隔壁村的麦田打卡拍照景点“S弯”。(南方周末记者 陈荃新 摄)

这些临时起意的活动,偶尔也提供了真正的宁静。

一天傍晚,大毛提议一起去看星星。大家爬上院子的天台,铺开瑜伽垫坐下。起初郑凡缔没有进入状态,总在担心瑜伽垫太湿弄脏衣服。到最后,天台上只剩下她和朋友两个人。她们对着手机上的观星软件,一点点辨认星星、找自己的星座。

郑凡缔第一次看见银河,还找到了天鹅座。以前她外出旅游追过极光,但这次观星让她更加回味,“是我这辈子最难忘的过程”。

她说,这就是她需要的、让自己静下来的时刻。

“那个时刻也不需要摆动作、拍照,就是完完全全地在看星星这一件事。”回看那些天的照片,郑凡缔已经记不清养老院周围的远山,但却清楚记得那天晚上的星空。

随遇而安

如果选择参与青年养老院的活动,你的一天将围绕着拍照和当群演展开。

在乱石废墟之间拍照,在马路中间拍照,在人造泳池边拍照,在村里破败的屋顶上拍照。和普通旅游打卡的区别,或许只在于背景更加粗犷。要拍照、合照、P图、发朋友圈;拍视频、剪视频、发社交平台。

这不难理解,在自媒体时代,青年养老院需要流量宣传,来这里的人也想证明自己的放松与自在。

在某家媒体采访云南一家青年养老院的视频里,大家聚在一起玩吉他和手鼓、在树林里冥想、打八段锦,然而在此住过一周的一位住客向南方周末记者透露,“全是临时找的人摆拍”。她入住期间唯一一次参加这类活动,也是某位博主来拍摄才举办的。

一天晚上,观野为主理人之一阿萍准备了生日派对。派对上架起了直播设备,蛋糕端上来,阿萍前后吹了三次蜡烛,后两次分别为了拍视频和照片。

大家为主理人之一阿萍组织了生日派对。(南方周末记者 陈荃新 摄)

郑凡缔后来反思,“必须要拍照、拍视频这些事情分散了我的注意力,让我会忘记自己是来欣赏自然的。”

镜头之外,很难看出大家是否得到了想要的放松。

一位住客在社交网络上分享自己在观野的体验,“在这里唯一的目标就是挽回一下颜值”。她自感颜值和身材焦虑空前严重,想在这里尝试“肌断食”(一种护肤方式)、每天练瑜伽和八段锦。入住后的第二天和第三天,她都只吃了一顿饭。

杨蕾在青年养老院住了十多天,她向南方周末记者介绍自己精确到天的运动与饮食安排:一个月,除去四天经期不练,剩下的天数中,前三天只喝各种果蔬汁,“挨饿,狂饿,先把胃饿缩了”,再吃两天流食。即使恢复饮食后,她也不吃米饭和面条,“我家没有电饭锅”。

杨蕾常常不自觉把自己和身边的女生对比,羡慕她们能获得更多机会,并归因于相貌优势,“人家外形长得比我漂亮、比我个子高、比我瘦,脸也是那种很讨人喜欢的脸”。

“外形比你好,就意味着过得比你好吗?”

“但我身边过得比我好的大体上都是瘦的。”她回答。

整个青年养老院里“卷”得最直白的人,或许是浅予。她连珠炮般的语词中掺杂着大量成功学和身心灵的“黑话”,比如“业力伙伴”“知识树”“吸引力法则”“梦想板”,南方周末记者不得不频频打断,请她解释。

她带领南方周末记者做了一种自创的表格,可以厘清“你给世界带来的价值”。“这是我迭过几次的了。”她喜欢把“迭代”说成“迭”,并介绍这份表格结合了“古老经典智慧‘五福人生’,拥有氧气般源源不断的财富、平静的内心、和谐的人际关系等等,给世界带来价值。”这些话不假思索地从她嘴里弹出。

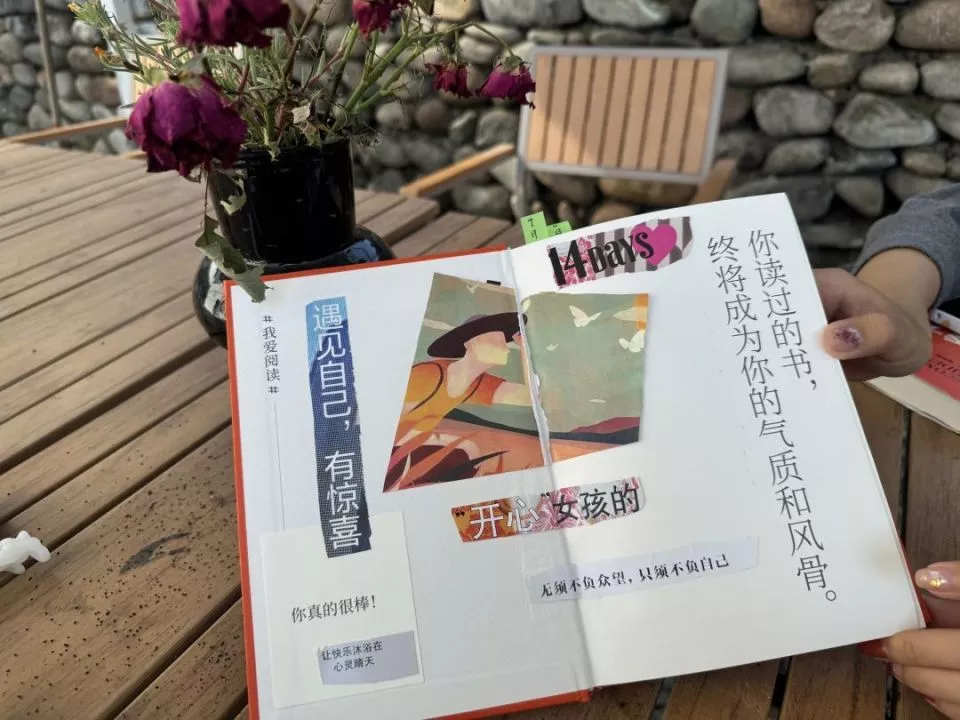

浅予从三年前开始投入知识付费,起步是799元的课程,声称一年用来买课的花销是一万多元。在多家知识付费平台上学习了高效能、身心灵全修等课程之后,她拥有各种头衔和证书,比如“梦想领航人”“快乐讲书人”“阅读教练”。

浅予展示她的“梦想板”。(南方周末记者 陈荃新 摄)

在观野,浅予正在筹备着周六下午的读书会。读书会的大部分选书和自媒体技能相关,还有个人励志、亲子教育、企业管理。

她告诉南方周末记者,2024年1月,她完成了第一个“年阅百书”,也就是一年“拆”100 本书。

被问及“拆书和读书有什么区别”,浅予解释,她一小时就能拆完一本书,并且录成读书解说视频。拆书的方法采用九宫格笔记,更具体的方法她就不能透露了,“是付费内容”。

叶子表达了对选题的抗议,“这次读书会我就不参加了,我不太喜欢这个类型的题材,”她在饭桌上说,“可能这些书可以给我带来一些技能,但是人生真正的问题没有解决。”

事后,浅予特地找到叶子,“其实你的这些问题也可以通过我们成功学的框架得到解答。”

最终,一共有三个人报名了这场读书会,其中两位是主理人。下午三点,参与者们准时到达场地,却发现主讲人浅予没来。一小时后,浅予总算出现——原来是睡过了。

“我们这里,讲求的是一个随遇而安。”她拿着《成为黑马》解释,书的封皮上写着“通往卓越的路途总是不合常规”“即使备受折磨,也要不断拼搏,逆流而上”。

“青年养老院是噱头吗?”

青年人怎么能躺平养老?这是外界对于青年养老院提出最多的怀疑。

躺平、摆烂这些词,虽然被时下的年轻人挂在嘴边,叶子觉得那只是一种自嘲,“其实就是因为努力得不到自己想要的结果……社会的容错空间实在是太小了,大家会觉得越努力越无望”。就她自己而言,这段短暂的义工经历,也是在“努力实现我的人生价值”。

南方周末记者在观野的一周期间,大部分青年住客只是来度过周末,长住者很少,通常都有远程办公的工作,或是想好了未来的规划。

观野一共有10套院子,目前投入使用了7套。这个暑期,大床房的价格是238元一天、1388元一周,包含三餐和免费活动;四人间宿舍更便宜,周住仅需788元一人。如果作为义工加入(招募海报上标着“每天工作两小时”),则免费包食宿。

按照房间价格和住客数量估算,这一周的营业收入大约在7000至8000元。打扫卫生、活动协助等工作都由义工完成,观野从村里请来了一位阿姨负责做饭,报酬是每月3000元。算下来,减去水电费等日常开支,观野本月的盈利在2.8万元左右。

为强调青年养老院与当地乡村的联结,观野将自己定位为“青年养老村”,经常在村里举办活动,并邀请当地村民参加。(受访者供图)

主理人向南方周末记者提供的介绍资料显示,观野一个月的营收约为10万元,运营成本在9万元左右,主要投入在灾后修复、老房改造的工程。据主理人崔凯说,2023年洪涝后灾后重建,完全倒塌的房子能得到5万元的补偿金,但观野的房屋尚有部分结构留存,所以没有领到这笔钱。

当地政府关注到了青年养老院的动态,但还处于观望的状态,目前政府提供的扶持,大毛说,“他们把我们的马路、信号塔弄好了,还建了垃圾站。”

大毛指着一排还在建设的房屋介绍未来的计划,这里将会成为数字游民的宿舍、图书馆、日咖夜酒的公共空间。

在他们的规划里,长期的现金流来源于居住在这里的数字游民。大毛称,观野的住客里,“最起码有四成都是数字游民”。然而在实地走访中,南方周末记者发现,其余院子都空置着,暂未有人长住。一位义工说,目前入住过的数字游民只有一位,是主理人的朋友。

部分青年养老院在运营中开始暴露出一些问题,比如投入成本过高、离城市太近或太远、基本配套设施不完善、活动不够吸引人等。位于重庆市中心的某家青年养老院表示“不接受在上班的住客”,被网友质疑是传销。西双版纳的一家青年养老院主理人公开说,“这波青年养老院的流量过去了,生存都难,还想着去挣钱,只能是做梦。”

大毛和崔凯都很清楚,青年养老院仅靠提供住宿服务肯定赚不了大钱。去其他地方考察的时候,崔凯发现有些青年养老院靠卖课挣钱——课程内容是教人如何运营,和负责人咨询两小时的费用是2000元,一份七八十页的PPT售价499元。“我们不想这样。做青年养老院本来就不赚钱,你要是纯卖这种课程,不就割韭菜吗?”

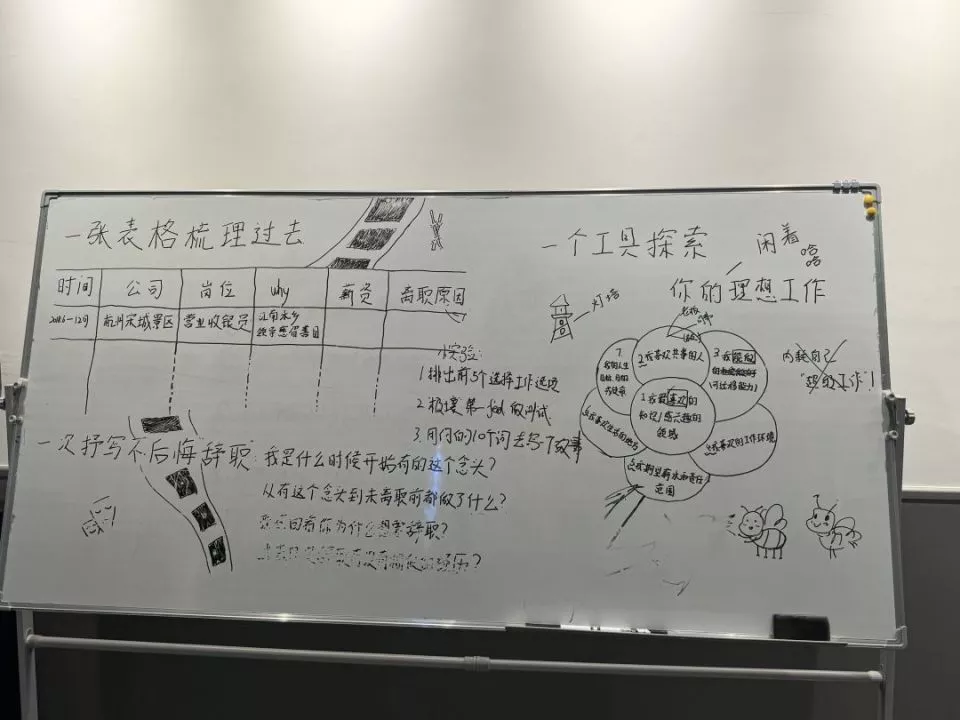

谈及青年养老院的未来,大毛讲了许多情怀,包括“青年人和老年人双养老”“青年留下来建设乡村”。崔凯则怀揣更现实的商业版图:将青年养老院对接自己投资的人力资源公司,为居住于此的数字游民提供职业规划和岗位介绍等服务。

对6位主理人而言,经营青年养老院更像是副业。阿萍平时接一些互联网外包的设计工作,大毛在家乡的省烟草局有份工作,办了停薪留职后来到这里;崔凯在社交平台的签名是“公司主营:新媒体运营、人力资源、留学研学、青年养老院(村)”。

“青年养老院是噱头吗?”南方周末记者问。犹豫了5秒后,崔凯答道,“我觉得是。”

青年养老院举办的职业交流活动。(南方周末记者 陈荃新 摄)

对青年养老院营收状况感到好奇的还有郑凡缔。她入住后询问义工,义工说不了解,她又追问主理人大毛,大毛支支吾吾。后来,郑凡缔在采访视频里看见,一位观野的主理人声称“每个院子的投入在50万元”——以她见到的装修设施,她估计这个数字不会超过10万。

“我能接受的是真诚两个字。我能感受到几位义工的真诚,如果不是同一帮义工的话,我可能不会再来了。”郑凡缔对南方周末记者说。

直到最后,郑凡缔“来这里自己静一静”的愿景也没能实现。离开观野后,她准备先去北京看几场舞台剧,再去天津找市场营销方面的工作,保底方案是在教培机构当英语老师。

“未来这一年,就先希望自己可以经济独立吧,能好好活着。”她坐在宝马X5的驾驶座上挥手告别。

为了让朋友赶上火车,郑凡缔在回程的路上一路超车。在盘山公路的弯道上,她险些撞上迎面驶来的大货车。赶到了北京,她却怎么也找不到妈妈刚给她买的金手链——“我出去玩的时候到底有没有戴着啊?”——最后是在装充电线的布袋里找着的。